夏の食事にスパイスは合いますよね。スパイスアンバサダーの活動として、「スパイスを使う夏のスパイシーごはん」というテーマに取り組み、今日より10回連載で夏に合う、世界10か国のスパイシーごはんを掲載しています。

世界の料理って本当に素敵です。

「美味しいものは、誰が食べても美味しいのだから」

食の幅が広がり、暮らしの楽しみが広がる。

興味を持ってくださり、作って食べて、そして、気に入って下さることを期待して。

ここではそんな思いを込めて、丁寧に10回連載を記載していこうと思います。

* * *

【第2回】アフリカ編・アルジェリア料理「シティッタハジャージ」

この、サハラ砂漠を広大に擁するアルジェリアという国の旨くて辛い鶏煮込み料理が至極美味。これは日本の夏の暑さにも合う料理です。

『サハラ砂漠の民の味!シティッタハジャージ』

『サハラ砂漠の民の味!シティッタハジャージ』材料(4人分):

- 乾燥ヒヨコマメ

- 1 C

- 骨付き鶏肉(※1)

- 800 g

- 塩

- 大1

- にんにく

- 5かけ

- カイエンペッパー(※2)

- 小1

- あらびき唐辛子(※2)

- 小1

- こしょう

- 小1/3

- クミンパウダー

- ふたつまみ

- パプリカパウダー

- 小2

- サラダ油

- 大6(※3)

- バター

- 大1

- 水

- 適量(※4)

- 鶏がらスープの素(※5)

- 小1/2

※1:骨付きもも肉が美味しい。なければ手羽元でもよい。。

※2:唐辛子の粉末であれば種類はあまり問いません。カイエンペッパーは粒子が小さくてよい色を出しますし、あらびき唐辛子は甘さをもち併せるので、このレシピではそれらを同量ずつ使用しています。

※3:油が多いように見えますが、油が浮くことが大事であることと、暑い国でエネルギーを得るための料理であることと、油が美味しさになることから、元レシピからあまり減らしていません。気になる場合は減らすこともできますが、味わいが薄れると思います。

※4:水の量は鍋の大きさや鶏肉の形状によって変わります。2 Lくらいあれば足りると思います。

※5:現地ではマジーやジュンボと呼ばれる固形コンソメの素を使うレシピもあり、鶏がらスープの素はその代用です。

作業工程:2 時間(ヒヨコマメを水に浸ける時間を除く)

- 乾燥ヒヨコマメを前日から水に浸けておく。

- 鶏肉に塩をまんべんなくまぶし、10分ほど置いておく。

- にんにくを細かくし(クラッシャーやすりおろしなど)、小さいボウルに入れ、カイエンペッパー、あらびき唐辛子、クミンパウダー、パプリカパウダーを入れ、水を少々入れて混ぜ、ソース状のゆるさにする。

- 鶏肉が入る鍋にサラダ油とバターを入れ、鶏肉を入れ、ソース状の香辛料を鶏肉にかけ、強火にかけて3分間鶏肉を油煮にする。

- 油煮にしている間にヒヨコマメをザルにあげて水気を切る。

- 鍋の中の鶏肉をひっくり返し、ヒヨコマメを隙間に入れ、全体がかぶる量の水と鶏がらスープの素を入れ、鍋のフタを少しずらして乗せ、強めの中火で煮込む。

- ときどき鍋の中を返しながら、水分がなくなっていないことを確認しながら、加熱を続ける。

- 煮汁が少なくなって煮汁にとろみがついたら、味見をし、塩加減や辛さ加減を調えて、火を止める。

- Enjoy!

「シティッタハジャージ」、この意味は「踊るように美味しくて辛いチキン」。広大なサハラ砂漠を擁するアルジェリアに、この、辛さを活かした鶏肉料理があると知ったとき、私は真っ先にサハラ砂漠の熱射と、砂漠で生きる民の知恵を心痛いほどに思い浮かべました。肉を辛くして食べること、肉と辛さがスタミナであること、煮込んで汁を旨くして、その汁を残さず食べること。そして豆が栄養源であること。この料理の赤さは唐辛子です。砂漠の民の知恵に感服します。そしていざ食べてみると、しかしながら旨い!! 最初に塩、次に辛味をつける調理法が、水に調味料を入れる日本の煮物とまるきり違い、むしろこのほうが具材が美味しくなるのかもしれないなと感動します。お酒は合わない料理です(アルジェリアですから)。食後の甘いミントティーがすごく合う料理だと思います。そうして、砂漠の民は、活力を得て、暑い砂の世界を生きてきたのでしょう。

「夏のごはんは、スパイシーが合う!」

これからも、その楽しさと美味しさが詰まったレシピを厳選し、夏に合う、世界10か国のスパイシーごはんを掲載していきます。どうぞ次回もご期待ください。

【第1回】

【第1回】~アフリカ・チャド料理、ダラバ

【第2回】

【第2回】~アフリカ・アルジェリア料理、シティッタハジャージ

【第3回】

【第3回】~西アジア・オマーン料理、ナシーフ

【第4回】

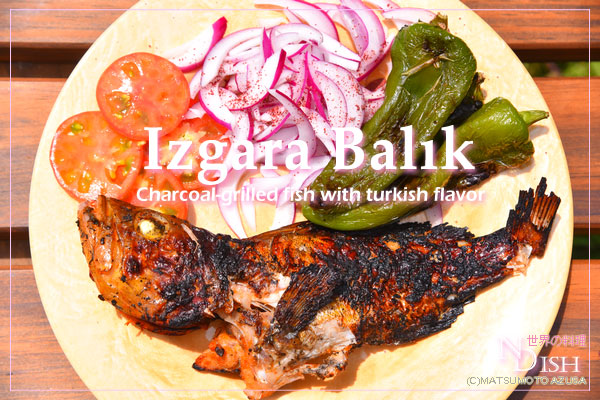

【第4回】~西アジア・トルコ料理、ウズガラバルック

【第5回】

【第5回】~南アジア・ネパール料理、セクワ

【第6回】

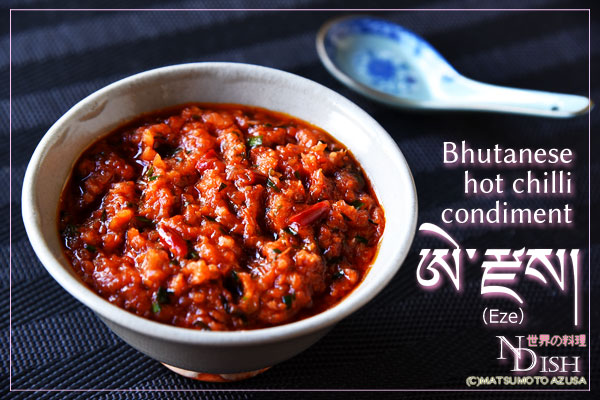

【第6回】~南アジア・ブータン料理、エゼ

【第7回】

【第7回】~東南アジア・フィリピン料理、カルデレータ

【第8回】

【第8回】~東南アジア・インドネシア料理、サユルロデ

【第9回】

【第9回】~カリブ海・ジャマイカ料理、ジャークチキン

【第10回】

【第10回】~カリブ海・トリニダードトバゴ料理、ペラウ

※本記事はハウス食品及びレシピブログが主催するスパイスアンバサダーに就任したことに基づき執筆するものです。