ある日、ドン・キホーテでサバヒーが売られてて。

買った(^^)v ふふふ。虱目魚(シュームーユー)やミルクフィッシュとも呼ばれる魚です。

なぜならこれ、台湾で食べてものすごく美味しかったのです。これが自宅で食べられるだなんてわくわくします。

「台湾で何を食べたらいいですか?」の質問に対し私が上位に挙げるのが「サバヒー」です

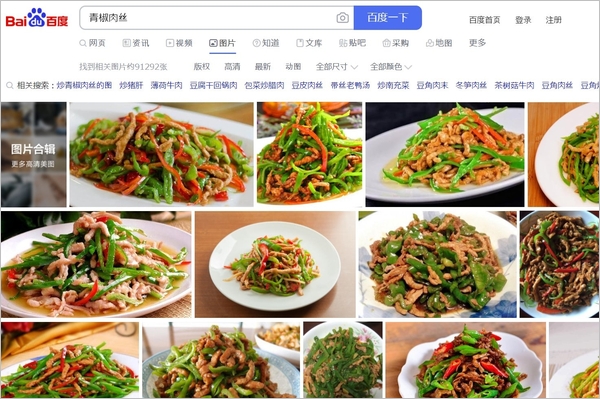

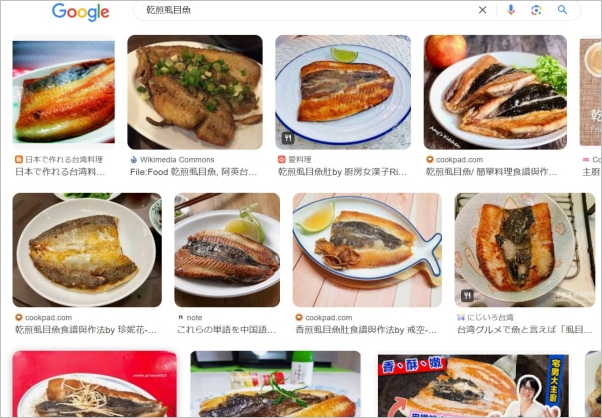

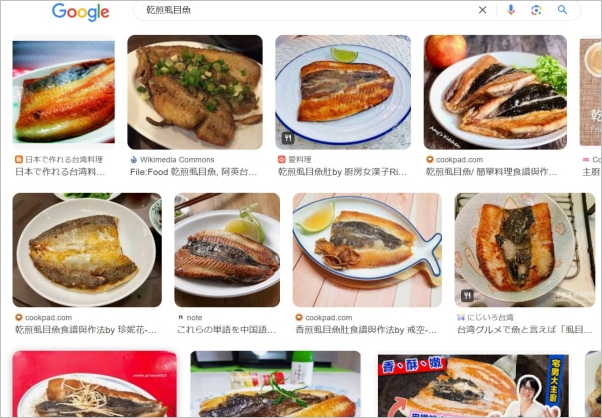

作りたいのは台湾ではよくあるこのスタイルの焼き魚。

しかしなんだろうこの黒いの。のどぐろを思い出すけどのどじゃない。だけどこの黒い膜がついた台湾の焼き魚がね、美味しいのですよ。

よし、では台湾風にサバヒーをさばいてみましょう!頑張っていきましょー!

* * *

魚は冷凍品ですがなかなかいい状態だと思う。新鮮凍結魚なのだろうな。外見もピカピカしています。

サバヒー料理が名物の台南市でもサバヒーは傷みやすい魚とされています。日本でこのような良好な凍結状態で販売されていることはとてもありがたいです。

ではまずはうろこを取ります。私はキッチン用バケツを使います。キッチン用バケツとは、食器と同様の清潔さを保ち食器同様に洗っている食材用のバケツです。100均ですが洗いやすい形状ということもあり日々便利に使っています。ここに水を張り、水中でうろこをはがします。

水中でうろこをはがせばうろこが飛び散りません。だから魚の長さの半分強の高さに水を張ればいい。横幅のあるタライに比べ縦に長いバケツは場所を取りません。

日本の三枚おろしと同じように包丁を入れてカマと胴体を切り離す。

エラは要らないので引き抜いて廃棄。

頭から美味しいダシを取るので割って旨味が出やすいようにする。

ここまでは日本の調理と同じ。

ここからが独特!

なぜなら「三枚におろす」すなわち背中もお腹も左右に分割するのが定石の日本の調理と違って、お腹どうしは切り離しません。

上の写真のように、背中とお腹の間に包丁を入れるのです。

こう。

利点としては内臓を傷つけないから内臓出血が少ない。このさばき方だと魚肉に血がほとんどつかないことが分かりました。

取れた!台湾で美味しいやつだ!

そうかこういうことだったのか!

日本の三枚おろしは腹と腹を切り離し背と背を切り離し腹と背がくっついたまま。だけど台湾のこのさばき方は腹と背を切り離し腹と腹がくっついたまま。

上の写真は、魚の腹の部位という油が乗って美味しい部分だけを切り出したもので、黒いのは腹膜だったのですね。

いや~サバヒーのハラミ(ハラス)だけを大きく切り出した魚肉だなんて、なんて贅沢なんでしょう♪

この部位は魚肚(ユートー)と言います。これでサバヒーのハラミの焼き魚を作ります。

* * *

続けます。

いいキモが取れました。

肝臓も心臓も美味しそうです。胃と腸の太い部分は開いて中身を洗い落として、サバヒーのモツ焼きを作ります。

出来た♪ 料理名は煎虱目魚腸(ジェンシュームーユーチョン)。小さなフライパンにちょこっと油を敷いて、塩こしょうで焼きつけるだけです。これが台南の絶品グルメ、サバヒーのモツ焼きです(垂涎)。

背中の真上から包丁を入れ、背中側の肉と右1枚、左1枚、切り出します。中骨はこの後アラ煮にします。

身と皮に分けます。

最初に取った頭、カマ、そして今取った中骨をゆでてアラ煮にします。

いい匂いがします♪

アラ煮の鍋に皮を入れてゆがきます。

魚の皮は魚皮(ユーピー)と言います。あとでサバヒー粥の具になります♪

背中側の身を肉叩き器で叩いて身をほぐします。

身がほぐれると同時に小骨が簡単に外れていきます。小骨はあとで素揚げです♪

なめらかな魚肉(背中側の肉)が取れました♪

アラ煮から具を取り出します。

これは、骨から肉をはがしてお粥に使ってもよいのですが、それは面倒なので、バットと網に乗せて冷蔵庫に入れておいて、あとで美味しいから揚げとしておまけで食べます♪ 骨せんべいに似て骨まで食べられます。

さて、ここからクライマックス! ダシが出たスープに魚肉(背中側の叩いた肉)を入れると・・・

ワオ!ミルキー!

流石ミルクフィッシュと呼ばれるだけある!

本当に、美しく白濁していきます。こういうふうにサバヒーの旨味をとろけこませることで、美味しさを作り出しているのですね。あとはセロリのみじん切り(台湾ではよく使われる香味野菜)と油蔥酥(ヨーツォンスー、台湾でよく使われるフライドオニオン)と炊いたごはんを入れてお粥にしました。

出来た♪ サバヒー粥♪

これが台南名物「虱目魚鹹粥」(シュームーユーシェンジョ)。台南の言葉ではサンバルヒーモアエ。魚肉がミルキーに溶け込んでいます♪

そしてコラーゲンたっぷりのサバヒーの皮が乗った台南名物粥も出来た♪

虱目魚皮鹹粥(シュームーユーピーシェンジョ)という料理名です。

* * *

ではハラミ(ハラス)を焼きましょう♪

ハラミは魚肚(ユートー)と言います。平らに焼くためには平らなものを乗せて焼くのが良い。焦がさないように、じっくりと熱を入れて、目的とする焼き色になるよう火加減は慎重に・・・

出来たー!!ハラミ焼き!!

これですよ。これが台湾名物、サバヒーのハラミ焼きです。乾煎虱目魚肚(カンジェンシュームーユートー)と言います。

いや~。自宅で食べたらひとしお旨旨旨でしたね。素晴らしい味わいでした。

* * *

なお、もう一尾購入したので、こちらはフィリピンのグリルフィッシュにしました。

料理名は「Inihaw na Bangus」(イニハウナバグス)です。綴りが「Bangus」でもバングスではなくてバグス。これがサバヒーのフィリピン語名です。

これもさばき方に特徴があり、背中から魚をポケット状に開きます。写真でトマトなどが見えている部分が実は背中です。

背中から手を入れてはらわたが取れる分だけ、切り口が広がりすぎないように開きます。そうすると背中側から腹腔全体にかけて大きなポケットが空くことになるので、そこにトマトにんにく玉ねぎ生姜などを詰めて、1時間くらい時間をかけてじっくりとグリル焼きにするのです。これもまた日本料理にはない技法ですが、腹腔という魚の解剖学をしっかりと理解して活用している素晴らしい料理ですね。このイニハウはたっぷりの野菜がしぼむくらいにじっくりと焼くので、結果として野菜と魚の両方の旨味が凝縮して非常に美味しい料理になります。

そうそう。これ、うろこをつけたまま焼くんですよ! なんか日本にいると、うろこはまず落とすという習慣がついちゃっていますが、バグス(サバヒー)はうろこが柔らかく、焼くと気にならなくなります。

* * *

とこのように、日本で憧れのサバヒー/バグスを調理することができて、勉強になることが多いことにも喜びを感じました。

台湾風に上の4品を調理した場合、廃棄部位はエラ、ウロコ。フィリピン風に上の料理を調理した場合、廃棄部位はエラ、中骨。後者も中骨を骨せんべいとして食べることができますので、そうすると廃棄部位は台湾風でエラとウロコ。フィリピン風ではエラのみとなります。この「徹底的に使った」感も気持ちよいものです。食べられる部位を捨てないって大事なことだよね。

もし次同じものが売っていたらまた買おう。でも横のティラピアがガーナ料理を作ってと私を呼んでる気がするー(笑) んー、やっぱりサバヒー?(笑)いやティラピア?(笑) んー(笑)

そういやいつも私こんな感じだな(笑) 肉売り場で、豆売り場で、野菜売り場で、常にどこかの国の料理に呼ばれてしまう。

こんな楽しい悩みが尽きないのも、世界の料理を作り続ける楽しさなのでした (^^)v