私は中国には何度も旅をしている。

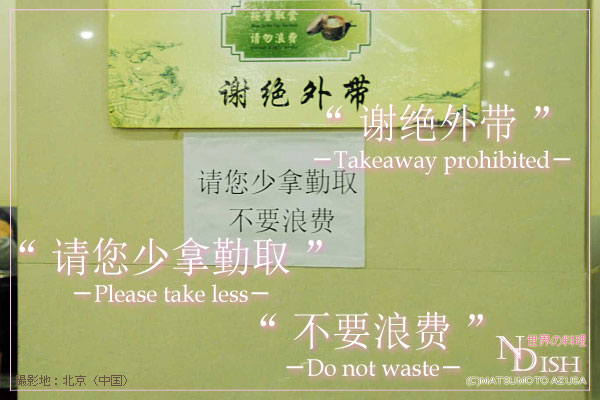

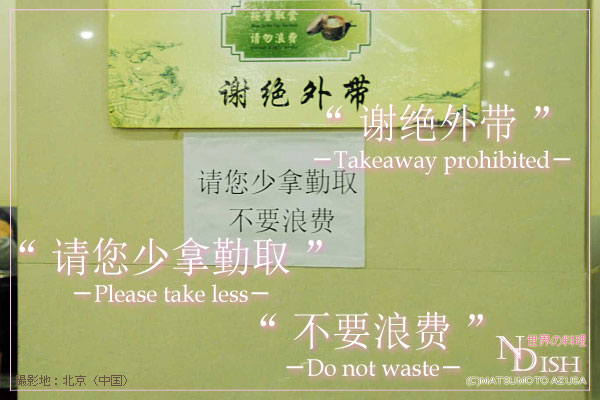

そして、中国も変わったなあ、と思った。壁に貼ってあるのは「持ち出しはできません」「少しずつ取りましょう」「残しちゃだめよ」の貼り紙。

「持ち出しはできません」「少しずつ取りましょう」「残しちゃだめよ」

意識してこういう看板を見たのは初めだった。中国ではなかなか見ない看板だなと思った。

* * *

中国は食べ残しの文化がある。それはこれまでの事実として正しい。そして、その理由として聞いたことがあるのは、食べ切ることはごはんが足りないという意思表示であり、十分食べたことすなわち感謝を示すために「食べる側が残すのがマナー」であると聞くが、それは日本語の本なり雑誌なり、日本人の両親から生まれて中国生活経験のない日本人からの聞きづてでした。

大人になって自分も中国を歩くようになり、その回数も日数もとても増えた。そうすると、親しく話せるようになった中国人も各地で増えてきて、彼らに「食べ残す文化」について質問をすると、誰も上のようなことを言わないのですね。

さて、もはや、私の中国滞在はそろそろ長いと言える頃になっている。

思い起こして中国滞在記録を並べると、(≫こちら)

- 2002年4 月、10日間(成都、重慶、三峡クルーズ、豊都、白帝城、神農渓、宜昌、武漢、赤壁、上海)

- 2005年12月、5日間(桂林、陽朔、芦笛岩、尭山、広州)

- 2006年8月、中国&北朝鮮、中国は約2日間(北京、万里の長城、周口店)

- 2007年5月、世界旅、中国1回目12日間(天津、塘沽、北京、吐魯番、アイデン湖郷、烏魯木斉、水磨溝村)

- 2011年4月、世界旅、中国2回目6日間(広州、東莞、珠海)

- 2011年4月、世界旅、中国3回目5日間(深圳、永定、洪坑、聚和楼、高北、厦门、鼓浪屿岛

- 2011年4月、世界旅、中国4回目15日間(厦门、黄山、黟县、宏村、汤口、云谷、白鹅岭、丹霞、松谷、杭州、湖州、杨州、镇江、济南、天津、集宁、二连浩特、ザミンウードゥ)

- 2011年5月、世界旅、中国5回目16日間(ザミンウードゥ、二连、二连浩特、呼和浩特、中卫、武威、烏魯木斉、伊宁、乌兰査尓、霍尔果斯)

- 2011年7月、世界旅、中国6回目5日間(伊尔克什坦、上阿图什乡、喀什、塔什库尔干)

- 2011年8月、世界旅、中国7回目16日間(红其拉甫、塔什库尔干、喀什、烏魯木斉、西安、达州、常德、上海)

- 2012年12月、7日間(杭州、海南島、大連)

- 2013年8月、中国&ベトナム、中国は約7日間(北京、南寧、新街鎮、昆明)

- 2014年8月、ベトナム&タイ&バングラデシュ&インド&中国、中国は約1日(上海)

- 2016年7月、中国&ロシア、中国は約16日間(大連、北京、長春、大慶、海拉尔、鄂温克族自治旗、東旗(新巴尔虎左旗)、満州里、绥芬河、哈爾浜)

- 2019年5月、15日間(成都、丹巴、甘孜、玉树、西宁、夏河、只今旅継続中)

・・・ということで、これまで通算中国には約138日間滞在したことになります。通算で5か月近くになるのか。それでも15日間ノービザルールをフル活用して、一度もビザを取らずの滞在です (^^)v。改めてこうして見てみると、東奔西走というか、本当に中国あちこちを旅することができて幸せです。食事の話をすると、中国は広いとはいえ、地方の特色があるとはいえ、随分と全土漢化が進んだことにより、中国から一歩抜けた先の文化の差異は大きくても(例えばカシュガルからキルギスに抜けると食事はまるきり変わるが)、中国国内では、どれだけ辺境に行っても、食事の差異はそれに比べると小さいものだなということも、身を以って体験しました。

これだけの地域を旅したということは、

これだけの地域でごはんを食べてきたということであり、

さあ、そこで、これだけ旅して思う、「食べる側が残すのがマナー」に対する疑問です。今日の記事は私の取材と考察を中心に記載したものですが、それでも、共感してくれる人がいてくだされば嬉しいです。いろいろ考察したことの結論を先に書いて、それから考察を段階的に記述していこうと思います。

言い得ていると思うもの

○「ホストがゲストにたくさんの食事を用意するのが慣例」

○「食卓を料理でいっぱいにする事がおもてなしの慣例」

○「食べたい人が食べたい量を食べる」

そして何より、○「食べ物を残すことに抵抗がない文化」である。

* * *

さあ、「食べる側が残すのがマナー」に対する疑問のはじまりです。私はそう聞いていて、そう思い込んでいたから、「これも中国の文化のひとつだわ」と思って下の写真を撮りました。

あれ、これって・・・?

・・・これは中国海南島のビーチサイドのレストランなのですけど、グループ会食、あるいは家族や親戚のレジャーの昼食のようです。でもこれって、食べる側が食べ残しをしているというよりも、ボスやお父さんにあたる人がメンバーが食べる量よりもたっぷりと注文をしているよね。食べ残しをすることと注文をすることはどっちが先かを考えれば分かる。先に行う行為は注文です。

そうじっくり考えたとき、よく言われる、

×「食べる側が残すのがマナー」

×「調理側が多く提供するのがマナー」

というのとは違う気がした。

ただ、

△「食べる側が残すのがマナー」

というのは、例えば8個皿に乗った料理のうち1つが残っているのを見たこともあるので、このケースはときにあるだろうか。

でもそれよりももっと、会食のような場ではホストとゲストがいるので、

○「ホストがゲストにたくさんの食事を用意するのが慣例」

○「食卓を料理でいっぱいにする事がおもてなしの慣例」

であるように思いませんか。

更に、中国を旅するとあちこちでこういう会食の光景を見かけますが、敢えてちょっと残すというより、

○「食べたい人が食べたい量を食べる」

という印象が強いです。私が質問した中国人で「食べる人は食べたい量を食べる」と回答する人もいました。

そして、誰も「料理を残すのがマナー」とも「相手が食べる量以上に用意するのがマナー」とも言わないんですね。むしろ、「マナーとかよりも、そういう習慣」、「そういうもん」という言葉を聞いて、疑問は解決したと私にも笑みが出ました。

「そういう習慣」

「そういうもん」

腑に落ちた気がした。上の記述で書いた「慣例」ですね。

日本でも、来客が泊まりがけで遊びにきてくれたときに、外食でなく自宅で晩ごはんを食べるときなど、足りなくならないように多く用意して、食卓にいろいろな料理を出すというのは、よくあることではありませんか? 集団の料理では、「食べるものを多めに用意するのは世界のあちこちでよくあること」とも思います。

* * *

では、中国の個別盛りの料理の場ではどうでしょう。

いい雰囲気の市場♪♪ こういうところでは、5元(80円)や10元(160円)くらいで一人分の個別料理を食べる人も多いですね。

見たところ、丼一杯の麺料理程度のことですし、店側が食べきれないサーヴすることはなく、食べ切っている人が大勢いる。お父さんが子供にたくさんトッピングを注文したりする光景はある。残している人もいるのだろうけれどそれを感謝のマナーとして行っているかどうかは分からない。

そこで、実際に現場にいたからこそ感じ取れたことがあります。

私は率直に、中国は、残すことに抵抗がない文化なのだなと思ったのです。上の「そういう習慣」、「そういうもん」と一致します。

だから、

○「ふるまいで多く注文する。」

これはここでもありえる。

しかし、

×「食べきれないほど出すのが調理側のマナー」

というのは、1日100元とか200元の儲けのために5元とかで料理を売る人に、これはないんじゃないかな。

△「食べ残すのが食べる側のマナー」

は、あるときもあるが、なくてもよい。

食べきる人がたくさんいるのも事実だ。

つまり、上にも書いた

○「食べたい人が食べたいだけ食べる」

それによって、「残す人も食べ切る人もいる」のだ。

その根底にあるものが、上にも書いた

○「食べ物を残すことに抵抗がない文化」

なのだ。

* * *

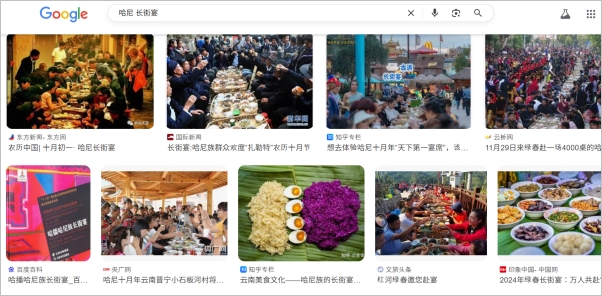

下の写真は「长街宴」(チャンチエイェン、長街宴)。中国雲南省の民俗村の展示の写真です。

Google画像検索「哈尼 长街宴」で実際の画像を見てみてください!!

料理の数!!ずらっと並んだ料理が素敵ですよね。すごい素敵。行ってみたくなります。

この写真を見ても、中国で卓上にずらっと料理が並ぶのも、

上に書いてきた通り、

○「ホストがゲストにたくさんの食事を用意するのが慣例」

というのに合致します。

* * *

これまの検証をまとめます。

言い得ていると思うもの

○「ホストがゲストにたくさんの食事を用意するのが慣例」

○「食卓を料理でいっぱいにする事がおもてなしの慣例」

○「食べたい人が食べたい量を食べる」

そして何より、○「食べ物を残すことに抵抗がない文化」である。

* * *

だからこそ、この貼り紙が、新しいこととして目に映ったのです。

ホテルのビュッフェ形式(セルフサービスで客が自由に料理を取れる)のレストランでは、

たとえ残すのが慣例なり文化とはいえ、こんな風にされては困るので、

「少しずつ取りましょう」「残しちゃだめ」など、

注意書きを設けたのだと思いました。

* * *

今中国で言われている「光盘行动」(グアンパンシンドン、光盤行動)。

「光盘」(グアンパン、光盤)=きれいに食べてお皿に何も残らないこと。

そうしましょうということは、これまでがそうでないからであって、

やっぱり「食べ残しに抵抗がない文化」が長らく根付いてきたから、それを変えるにも運営側には貼り紙やその他努力が必要ということなんだろうね。

そして、中国も、変わってきているのだよね。

もうひとつ、中国はこれからも変わっていくのだろうね!