料理をしていると、時に「野菜に含まれるシュウ酸」についての具体的な知識が少ないことを実感します。

では質問です。

「シュウ酸は体に悪い」ですか?

世間ではシュウ酸は体に悪いの一点張りですが、でも本当は何にだって量による許容があって、シュウ酸が体に悪くないこともあるわけです。お肉が体に悪いですか? 痛風の人がお肉を食べると細胞由来の核酸が代謝されて尿酸になるから、関節中に尿酸結晶がたまっているような人にとってはお肉が毒になるけれど、普通ならお肉は体を作る栄養源ですよね? 「お肉いっぱい食べてねー♪」っていうセリフもよくあることじゃないですか。一方で、シュウ酸が尿路結石の主要因であることに異論はありませんが、シュウ酸に基づく疾患的プロブレムがないのならほうれんそうなどは健康に良い野菜です。

本記事の目的は、自分と家族が、シュウ酸を含む食材を美味しく安全に食べるために、シュウ酸に対する食の知識を持つこと。

ほうれんそうのほかにもシュウ酸を含む食材はたくさんあります。今回はその中で特にスイバに着目します。スイバは我が国でも野草料理として、それから東欧・南欧・西欧などでは伝統的に人気がある食材です。スイバについて私自身が知りたいと思うゴールを達成するまでいろいろ調査・検討したので、その過程や考察を記事にします。

* * *

◆Acid Cleaning Composition of citric, glycolic and oxalic acids(≫こちら)

タイトル和訳は「クエン酸、グリコール酸、シュウ酸の酸洗浄成分」。

シュウ酸(C2H2O4) は多くの植物や野菜(特にオキザリスOxalis属やルメックスRumex属の植物に含まれており、植物の細胞液中にカリウム塩またはカルシウム塩として存在することが多い。(Oxalic acid (C2 H2 O4) is present in many plants and vegetables, notably in those of the Oxalis and Rumex genera, where it often occurs in the cell sap of the plants as the potassium or calcium salt)

◆英語版Wikipedia「Calcium oxalate」(≫こちら)

1000種類以上の異なる属の植物で報告されているように、多くの植物はシュウ酸カルシウムを蓄えています。(Many plants accumulate calcium oxalate as it has been reported in more than 1000 different genera of plants.)

◆こんにゃく芋を生で食べられないえぐみの正体は何でしょうか。(≫こちら)

シュウ酸含量(食品100 gあたり)は、コンニャク芋0.175 g、サトイモ0.15 g、ツルナ1.277 g、ほうれんそう0.650 g、イタドリ0.433 gなど。これは組織を酸性で抽出して測定しているのでカルシウム塩を含むすべてのシュウ酸塩を測定している。

シュウ酸カルシウムは強いエグみがある。

植物組織でシュウ酸カルシウムの結晶ができるかできないかどのくらいできるかは遺伝子で支配されていて、シュウ酸やカルシウムの量がシュウ酸カルシウムの量を決めるものではない。

シュウ酸カルシウムは水に不溶(溶解度:0.67 mg/100 g)。95℃では1.4 mg/100 g。

→つまり熱湯では水の2倍の溶解度になる。と言っても1 Lに14 mgしか溶けないが。

茶とコーヒーは、多くの人の食事における最大のシュウ酸摂取源である。

「シュウ酸と聞けばほうれんそうを思い出す」のは正しいのだけれど茶とコーヒーを見落としているようであれば最適な知識ではないということだ。茶とコーヒーはヒトの主要なシュウ酸摂取源なのだ。この点も気をつけていこう。

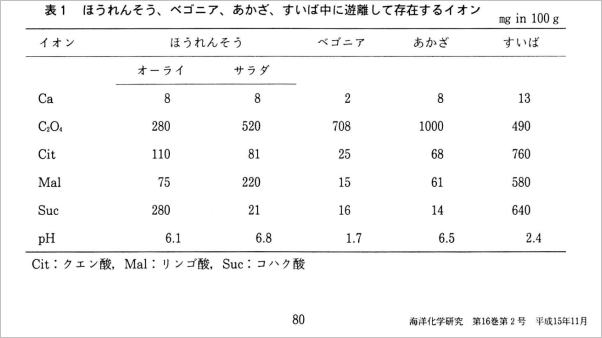

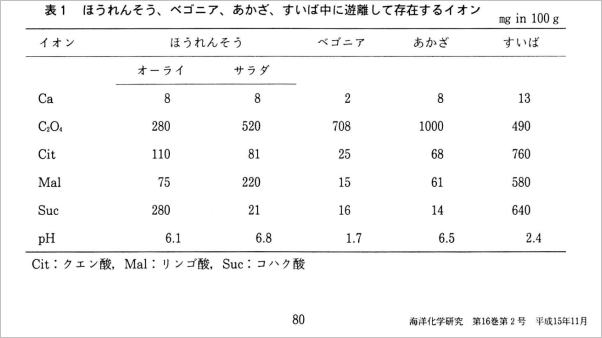

普通のほうれんそうのシュウ酸は280 mg/100 g、スイバは490 mg/100 g。

ほうれんそうではカルシウム量が8 mg/100 g、スイバは13 mg/100 g。つまりスイバはほうれんそうの1.5倍のカルシウム量がある。

上の表よりサラダほうれんそうのシュウ酸量は多くて大変だ。カルシウムが少ないのにシュウ酸が多い。なお表の単位はmgであるが反応比などを考える場合はモル数で考えるほうがよいだろう。シュウ酸の分子量は90なので、スイバでシュウ酸が490/90=5.4 mmol、カルシウムは13/40=0.3 mmolである。

* * *

ここで、私の体験。

スイバをかじってもあんまりエグみはないですよね。

スイバはね、リンゴのような味と酸味がします。美味しいから、昔は子どものおやつだったわけです。だからひょっとして、世間でシュウ酸シュウ酸と言われるほどスイバはシュウ酸主体の悪者ではないのかもしれない。スイバの酸味の主体はシュウ酸以外の酸にあるのかもしれない。

上の表を再掲載。

リンゴ酸(マリックアシッドなので表中Mal)の量はほうれんそうが75 mg/100 gに対してスイバ580 mg/100 g!!!

スイバ、そりゃあ美味しいわけだ。まじでリンゴの味がするもの。

コハク酸はほうれんそうが280 mg/100 gに対してスイバ640 mg/100 g!!!

そりゃスイバのスープは美味しいわけだ。コハク酸はハマグリの旨味成分だもの。

クエン酸はほうれんそうが110 mg/100 gに対してスイバ760 mg/100 g!!!すごい7倍だよ!?

クエン酸は爽やかな酸味。ほうれんそうを生でかじろうとは思わないけれどスイバはかじると酸味が爽やかで美味しいもの。しかもリンゴ味とクエン酸味が合わさって爽やかで美味しい。

pHがほうれんそう6.1に対してスイバ2.4!!! その酸性はダイレクトに酸味だ。

私が着目したのは、ほうれんそうよりもスイバのほうが4種の酸が全部多いことです。スイバにおいてシュウ酸490 mg/100 g、クエン酸760 mg/100 g、リンゴ酸580 mg/100 g、コハク酸640 mg/100 g。

非解離型の分子量がそれぞれ90、192、134、118なので、スイバ100 g中にはシュウ酸が490/90=5.4 mmol、クエン酸760/192=4 mmol、リンゴ酸580/134=4.3 mmol、コハク酸640/118=5.4 mmol。だいたいどれも4~5 mmol入っている。

スイバはシュウ酸だけで語られる植物ではなかったのです。シュウ酸、リンゴ酸、クエン酸、コハク酸が同じくらい入っているのだと理解しよう。

◆ロシア語Wikipedia「Щавелевый суп」(≫こちら)

タイトル和訳は「スイバのスープ」(ロシア語発音はシャベレビスプ)

スイバはビタミンCの含有量が多い。(Достоинство щавеля, помимо высокого содержания витамина C)

ビタミンCは化学名アスコルビン酸で、文字の通り酸味がある。ビタミンCの酸味は美味しいんだよね~。スイバにビタミンCが多いということは爽やかで美味しい酸味をもつ根拠の1つになる。

* * *

ほうれんそうがあまり生食されないのはシュウ酸をゆでて除去する調理法が定着しているからです。味も、ほうれんそうは生よりゆでた方が美味しいと思います。ではゆでることでどのくらいシュウ酸が除去されるのでしょうか?

◆飲食物中の蓚酸含有量について(≫こちら)

ほうれんそうの3品種でゆでる前とゆでた後のシュウ酸量を比較している。ゆでることにより37~51%のシュウ酸が減少した。

よって、「ほうれんそうをゆでるとシュウ酸は、物によるけれど、1/3抜けるとか、半分抜けるとか」と覚えておこう。

* * *

次に、経口摂取において、シュウ酸はカルシウムの吸収を阻害することが知られています。これはシュウ酸がシュウ酸カルシウムになると消化管吸収されないからと言われています。

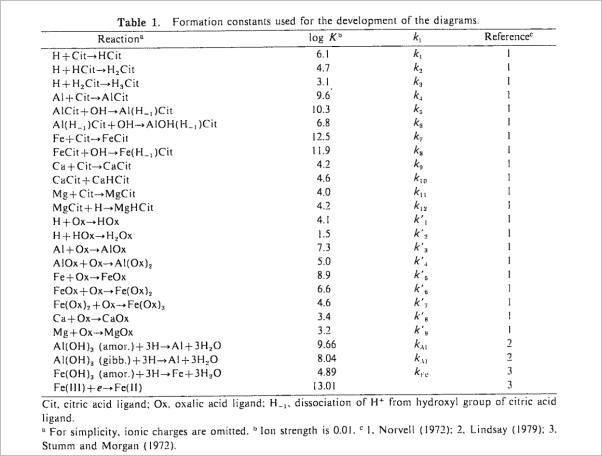

もうひとつ、シュウ酸カルシウムによる尿路結石の治療にはクエン酸を摂取する食事指導とクエン酸製剤の投与が行われます。スイバはシュウ酸もクエン酸も含みますが、では、カルシウムは、シュウ酸とクエン酸のどちらに結合しやすいのでしょうか?

◆A toposequence of fine-textured soils in the hilly area of the northernmost part of Hokkaido(≫こちら)

タイトル和訳は「北海道最北部の丘陵地帯における細粒土の地形的配列」。

表よりキレート定数が見つかりました。キレート定数は化合物と金属イオンの化学平衡時に結びつく力を左辺分の右辺の常用対数という計算方法によって算出したものです。いいんです、「くっつきやすさ」と読んでください。

カルシウムとクエン酸のキレート定数:4.2

シュウ酸とクエン酸のキレート定数:3.4

対数値ですからね、数字が1上がると10倍になります。

尿路結石の原因物質となるシュウ酸カルシウムはクエン酸と共存すると、クエン酸はシュウ酸よりもカルシウムとの結合力が何倍も強いため、シュウ酸カルシウムからカルシウムを奪い、尿路結石の原因が減ることになります。これが事実として尿路結石治療に使われるクエン酸の作用機序です。

シュウ酸を含みクエン酸をあまり含まないほうれんそうの料理に比べると、シュウ酸を含むがクエン酸も多く含むスイバの料理のほうが、結石予防薬を同時服用しているという見方も可能ですね。

* * *

ここまでは、植物としての成分含有量に着目してきましたが、次はシュウ酸を含むスイバを料理にするとどのくらいの摂取量になるのかを突き止めていきます。

◆Investigation of Oxalate Levels in Sorrel Plant Parts and Sorrel-Based Products(≫こちら)

タイトル和訳は「スイバの植物及び加工品におけるシュウ酸量の調査」。

斑入りの葉の平均可溶性シュウ酸塩含有量は 14.7%で、緑葉品種の葉(11.9%)よりも大幅に高かった。(The mean soluble oxalate content of the variegated leaves was 14.7%, which was significantly higher than found in the leaves of the green-leaved cultivar (11.9%))

ということで、緑色のみのスイバの葉を使うほうが、シュウ酸は少ないようで良さそうです。

スイバの葉は多量栄養素と微量栄養素の優れた供給源で、ほうれんそうの葉よりも栄養価が高い(Sorrel leaves are a good source of macronutrients and micronutrients as they appear to be nutritionally superior to spinach leaves)

スイバの葉から作ったスープはシュウ酸塩の含有量がはるかに低い。しかしスイバ特有の酸味を保っていた。(soup made from sorrel leaves retained their characteristic sour taste despite containing much lower levels of oxalates.)

スイバの葉から作る料理はシュウ酸の含有量が少ないのであまり問題にならない。(the products made from sorrel leaves were less of a problem as they contained lower levels of oxalates.)

これは朗報です♡

スイバのスープはシュウ酸が少なく、でもスイバの美味しさを保っていました。スイバの主要な酸であるクエン酸・リンゴ酸・コハク酸の美味しさがスープに残るのでしょう。

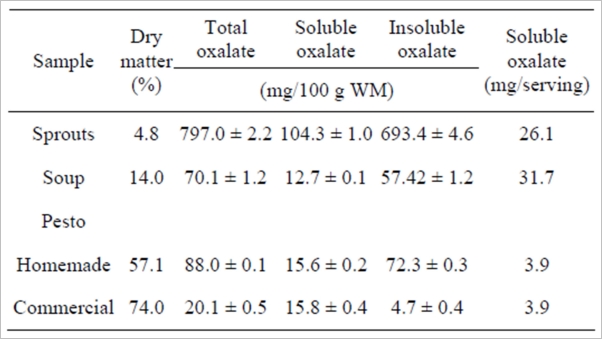

スープ中のデータとして、固形分14%のスープで総シュウ酸70 mg/100 g、うち可溶性シュウ酸13 mg/100 g+不溶性シュウ酸57 mg/100 g。つまり不溶性シュウ酸が80%以上あります!! 不溶性シュウ酸は胃腸から吸収されないので体に入りません。

この研究ではスープ1人分としての分量で研究した点が素晴らしい! 1人分250 gとして計算したようです。

スイバのスープ1人前あたり、健康上問題となる可溶性シュウ酸は32 mgのみ!!!

論文中には「通常の食事摂取量におけるシュウ酸摂取量は50~200 mg/日」と記載されていますので、スイバのスープ中の可溶性シュウ酸量が32 mgなら問題ありませんね。1日のうちにほかの料理を食べても適切範囲を保てるでしょう。

ということで、

私が知りたかったことが完結した!!

ここまで調べるには丸4日間かかりましたが、納得のいく結論を得ることができました。

* * *

私はスイバやスベリヒユが好きです。もちろんほうれんそうも好きだし、ほかの青菜も好きです。上で書いた「茶とコーヒーは、多くの人の食事における最大のシュウ酸摂取源」としてのお茶やコーヒーも好きです。今回、様々なデータからシュウ酸について知識を持てたことは収穫ですし、スイバの適量と、スイバスープの安全性が確認できたことは、安堵でもあります。

なお論文中では、スイバのスープにはサワークリームが入り、サワークリーム中のカルシウムとスイバ中のシュウ酸が反応して不溶性のシュウ酸カルシウムが形成されて遊離シュウ酸が減少したことと、遊離シュウ酸が減少したことで生体への悪影響が低減したことなどが書かれていました。

* * *

ロシアでスイバのスープは「シーイズシャベリャ」と言います。その大部分のレシピでスメタナ(サワークリーム)を入れて混ぜて頂きます。私もこの料理を作るときは必ずスメタナを前日から作っておきます。

スメタナを混ぜると味がぐんと良くなります。でもひょっとしたらロシア人は経験的に、サワークリームを入れるとスイバ由来のシュウ酸が体に取り込まれないことを知っていたのかもしれません。

下の写真は春に私が作るロシア料理スイバのスープ「シーイズシャベリャ」です。

混ぜてクリーミースープにして・・・♪

こうやって頂くことで美味しさが増して安全性も増す。サワークリームを足したことでスープにシュウ酸が入っていても体に吸収されない。

これがスイバの正しい食べ方です。

* * *

スイバのスープ、

非っ常ーーーに美味しいので

是非作ってみてください♪