このたび、マダガスカル料理の「ルマザーバ」を正しくつかもうと思いました。きっかけは、日本語情報で出てくるルマザーバは自分が現地で食べたり学んだりしたルマザーバと異なったからです。

マラガシー(マダガスカル語)で「o」は「ウ」の音なので、

Romazava

はルマザーバと読みます。

私はマダガスカルの首都アンタナナリブで駐在フランス人の家にホームステイをしていて、料理を作るメイドさん(マダガスカル人の主婦たち)とはフランス語で会話が通じたので、ルマザーバについて教えてもらうことができました。それに国内のあちこちでルマザーバを食べている。しかしなんだろう、日本語情報で出てくるルマザーバの違和感!? ただ、ルマザーバにもいろいろあるかもしれないし、地域差もあるかもしれない。だからもっとルマザーバのことを知りたい。

私は日本でルマザーバを作ってレシピ化したいので、自分がもつ違和感を追及し、世界の料理研究の一環として「ルマザーバを研究」することにしました。そこで、現地で見たルマザーバの写真を正しく検証した上で、ルマザーバの定義や範囲を検証し、結論を得たので記事にします。

* * *

現地で見たルマザーバ

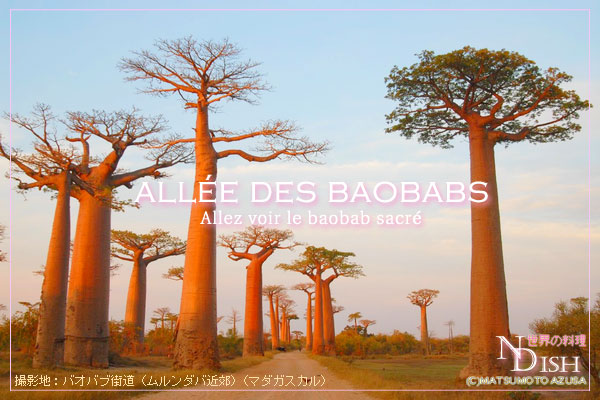

◆その土地の食 Vary(ファーリ)とRomazava(ルマザーバ)|旅して(≫こちら)

下は私がリアルタイム旅行記を更新したときの記事です。

元写真はこう。

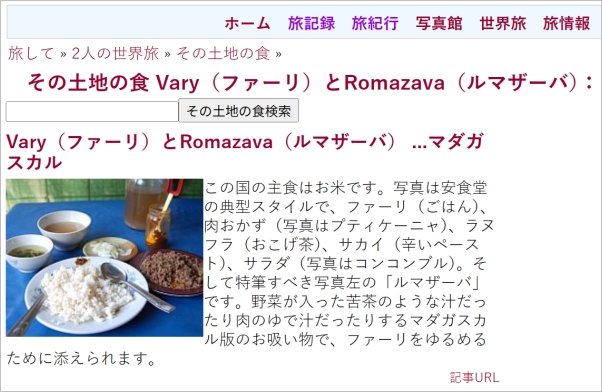

なおマダガスカルの主食は米で、おかずを1品注文するとこれだけの料理がずらっと並びます。写真の文字入れの上から順に、ラヌフラ(おこげ茶)、サカイ(唐辛子ペースト)、ラサリコンコンブル(きゅうりのあっさりサラダ)、ルマザーバ(青菜が入ったお茶のようなクリアスープ)、プティケーニャ(ひき肉炒め)、ファリ(ごはん)です♪

店員はこれを「ルマザーバ」と言ってサーヴしてくれました。

スープに見えたのですけど塩気が感じられなくて青菜の水煮みたい。お茶のような感覚でもありました。ちょっとほろ苦で、ごはんにかけるとお茶漬け感が出ます。

私は首都アンタナナリブを起点に南部と西部を旅しました。そして、あちこちでこのようなルマザーバ(青菜が入ったお茶のようなクリアスープ)を何度も食べました。無料の付け合わせなので何のおかずを食べてもついてくる。そしてルマザーバは、安飯屋なりローカルなところでは各地で実食してどこもこのような料理でした。

ちなみに北部の旅行記でも同様のルマザーバが出てきます。

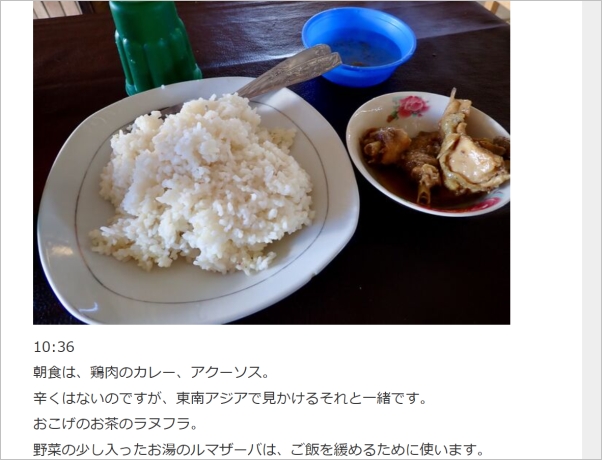

◆タイさんのマダカスカルの旅4日目(2023/7/7) アンナタタリボからノシベへ 2(≫こちら)

上の青い器の、葉っぱがちょっとだけ入った汁がルマザーバです。

では東部はどうでしょう?

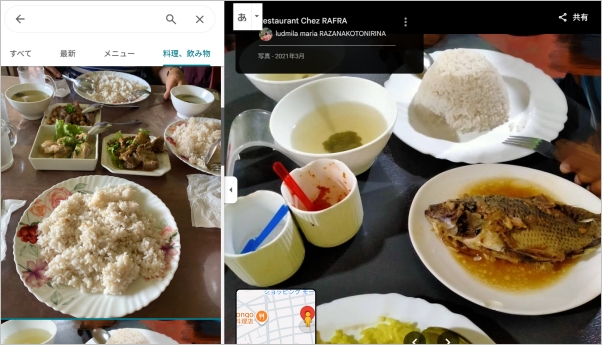

◆Google map

ありました。東部トゥアマシナ(Toamasina)の町のレストラン。ルマザーバ(青菜がちょっとだけ入ったスープ)がごはん料理についています。

このように数多くの飲食店の現地写真を見て、ルマザーバは東西南北どこにでもあることが分かりました。

ルマザーバの定義

◆Malagasy Dictionary and Encyclopedia(≫こちら)

マラガシーのオンライン辞書で語源や意味を確認しました。

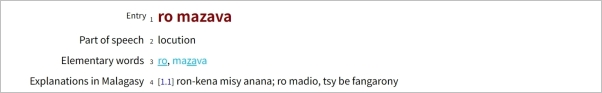

「Romazava」(ルマザーバ)

「Ro」(ルー)と「Mazava」(マザーバ)の2単語連結。意味は「野菜のゆで汁で、クリアで濁っていないもの」(ron-kena misy anana; ro madio, tsy be fangarony)

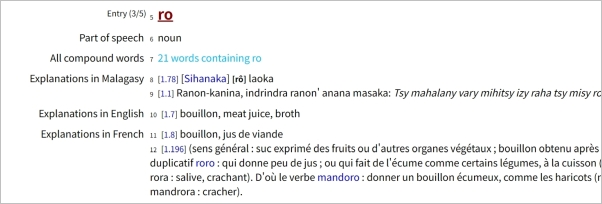

「Ro」(ルー)

「野菜のブイヨン」(Ranon-kanina, indrindra ranon’ anana masaka)。マラガシーの説明は野菜と書いてあるのに英語やフランス語の説明では肉のゆで汁と書いてある。このズレなぜ出てきたんだ? しかしフランス語では後段に「野菜を煮て作るブイヨン」(bouillon obtenu après cuisson des légumes)と書いてあるので野菜主体でヨシとする。ちなみにスープとブイヨンの違いは、特にマダガスカルはフランス料理の影響が濃いので、スープは一品料理としてスプーンですくって食べる料理で、ブイヨンはダシ汁や煮汁です。

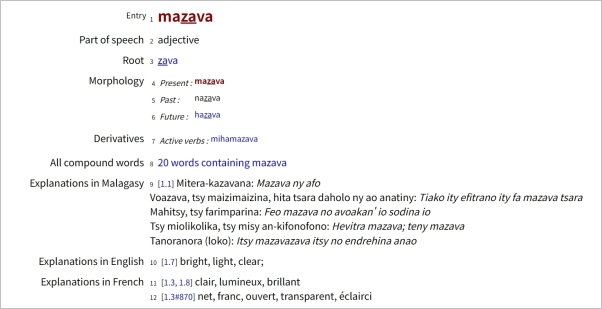

「Mazava」(マザーバ)

透きとおる、明るい、中まで見える。(Voazava, tsy maizimaizina, hita tsara daholo ny ao anatiny) 料理でこの言葉を使うときはクリアスープを指します。

ルマザーバとルマツァツの関係性

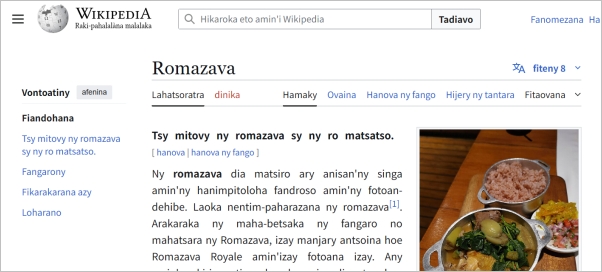

◆マラガシー語Wikipedia「Romazava」(≫こちら)

うひゃん何この器からはみ出るくらいの肉と具だくさん料理? その他言語でも同じ写真を使っておりその元写真はX(Twitter)に投稿されたものでした。このページの1行めには、「ルマザーバとルマツァツは違うものです」(Tsy mitovy ny romazava sy ny ro matsatso.)と書いてあります。

よって「ルマツァツ」(Ro matsatso)とは何かを知る必要が出てきました。

◆Malagasy Dictionary and Encyclopedia(≫こちら)

「Matsatso」(マツァツ):味がない、味気ない(Tsy misy tsirony, tsy misy hamaminy, matsaboka)。

「Ro」(ルー)は上述の通り「野菜スープ」や「野菜を煮て作るブイヨン」の意味なので、「Ro matsatso」(ルマツァツ)は「味付けしない野菜ブイヨン」です。スープの味付けは塩ですから「塩気のない野菜ブイヨン」でもよいです。

◆Malagasy flavors not to be missed during your trip to Madagascar(≫こちら)

「ごはんがぱさぱさしているときは、ルマザーバが欠かせません。」(because rice can sometimes feel dry, the essential ro mazava is always suggested.)

「ルマザーバはお肉と葉野菜のスープです。ルマツァツはルマザーバの一種で葉野菜のみを含みます。」(This is actually a broth made with greens and meat. Ro matsatso is a variant of ro mazava, a broth made with green leaves.)

◆Madagascar: Gastronomie – Le « Romazava » à l’honneur|All Africa(≫こちら)

タイトル訳は「マダガスカル:美食 – 栄誉あるルマザーバ」。

「ルマザーバはルマツァツから派生したものです」(le romazava est un dérivé du ro matsatso)

ここまでで3つの一見異なる情報が出てきた。

- ルマザーバはルマツァツから派生した

- ルマツァツはルマザーバの一種

- ルマザーバはルマツァツと違う

ここに至るまで私は丸3日間没頭してマダガスカル語やフランス語でルマザーバに関する情報をしらみつぶしに当たっていると、その膨大な情報を処理してきた頭の中では、3つの一見異なる情報を統合することができました。

もともと上の辞書を見たときのルマザーバの訳は「野菜のゆで汁で、クリアで濁っていないもの」や「野菜を煮て作るブイヨン」というものだった。だから、上の3行を下のように読むことができるのです。1~3の番号はそれぞれ上の番号に対応します。

- ルマザーバは野菜のブイヨンという意味なので、野菜のみを含むブイヨンであるルマツァツともともと同じものだった。ルマザーバは肉を入れて作られるようにもなり、広義のルマザーバは「肉入りの野菜のブイヨン」と「野菜のブイヨン」のどちらも含む広い概念となった。そして「野菜のみのブイヨン」を指すときは特にルマツァツと呼び、「肉入りの野菜のブイヨン」を呼び分けることが生じ後者が「特別なルマザーバ」になった。

- 広義のルマザーバは「肉と野菜」と「野菜」のどちらのブイヨンも含む広い概念なので、ルマツァツはルマザーバの一種と言える。

- 特別な肉入りルマザーバは「野菜のブイヨン」であるルマツァツとは呼び分けることもできる。

広義のルマザーバは「肉と野菜」と「野菜」のどちらのブイヨンも含む広い概念で、肉入りの特別なルマザーバは野菜のみのルマツァツと呼び分ける前提のときに「肉入りの野菜のブイヨン」を指すのです。

これは、おむすびと塩むすびの関係に似ている。海苔は昔は貴重なものだったから、農民が田んぼの農作業に持っていくおむすびは、塩むすびだったことも多かったことでしょう。

▼塩むすびと聞くと、こういうイメージで捉えますよね。

塩むすびはおむすびの一形態です。しかし今、

▼おむすびと聞くと、海苔と具がある前提ですよね。

「広義のおむすびは海苔あり(+)も海苔なし(-)も含むが、海苔なし(-)は特に塩むすびと呼ばれ、単におむすびと言うときは海苔あり(+)を指すことも多い。昔の庶民の普段のおむすびは海苔なしの(-)塩むすびだったであろう。海苔や具が使われる(+)おむすびは特別なおむすびだ。昔ならお城の偉い人が食べるような。」

これをマダガスカルのルマザーバに置き換えて読みます。

「広義のルマザーバは肉入り(+)も肉なし(-)も含むが、肉なし(-)は特にルマツァツと呼ばれ、単にルマザーバと言うときは肉あり(+)を指すことも多い。庶民の普段のルマザーバは肉なしの(-)ルマツァツだ。肉が入る(+)ルマザーバは特別なルマザーバだ。昔なら王宮の偉い人が食べるような。」

つじつまが合った!!

このように論ずる背景には以下のコメントがあります。

◆Forum serasera(≫こちら)

「Forum serasera」(フォーラムセラセラ)はマダガスカルの掲示板群です。

「ルマザーバという用語は、外国人にこの独自の料理を説明しやすくするために使われましたが、本来のルマザーバと同じではありません。ルマザーバは、誰もが知っているように「透明なスープ」であり、塩味がついていない場合が多く、ルマツァツと呼ばれることもあります。」(ny terme romazava de natao koa hanamorana filazà ilay specialité gasy amin’ireo vahiny,fa tsy mifanaraka @ lay tena izy,ro mazava = bouillon clair toy ny efa fantantsika rehetra ary matetika dia tsy asianana sira,indraindray antsoina koa hoe ro matsatso)

そう、このことより、上に書いた「むかしルマザーバと言えば肉がないルマツァツだった(肉が入るルマザーバは特別なルマザーバである)。」という考察と一致します。

野菜だけのルマザーバ

◆PAYS : MADAGASCAR|Facebook(≫こちら)

「マダガスカル人にとって、ルマザーバまたはルマツァツは肉が入っていません。」(Ho an’ny malagasy ny romazava (na romatsatso) dia tsy be menaka tsy nasiana hena.)

◆Romazava by Yasmine|Youtube(≫こちら)

タイトルは「ジャスミンさんのルマザーバ」。野菜だけで作っています。

◆UNE RECETTE DETOX SUCRE ET GRAS、LE RO-MAZAVA|Facebook(≫こちら)

野菜だけのルマザーバ。

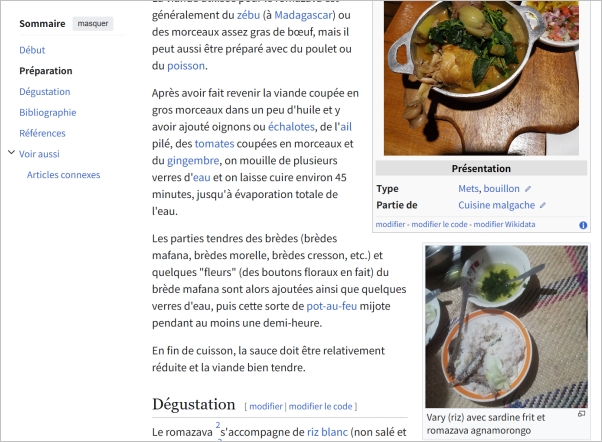

◆フランス語Wikipedia「Romazava」(≫こちら)

ルマザーバのWikipediaは9言語で解説されているがフランス語版だけ写真が2つあり、1つは肉入りの豪華なルマザーバ、1つは肉なしの質素なルマザーバだ(肉なしでもキャプションにルマザーバと書いてある)。

◆私が食べたルマザーバの1つ

何より、自分が体験して名称確認した事実は、大切にしたい。

◆冒頭のメイドさん(マダガスカルの主婦の女性)の聞き取り

私「ルマザーバって何ですか?」

メイドA「緑の野菜のブイヨンだけど、スープというほどは味をつけたりしないわ。」

メイドB「水をたっぷり入れるわ。」

私「なんか外で食べてきたら、まるでお茶かと思いましたが。」

メイドA「お茶・・・ん-、じゃない。お茶っぽいと言うのはそうだけど、ルマザーバはごはん(炊いた米)をゆるめるためにごはんにかけるものだから。でも直接食べたり飲んだりはしない。お茶でもスープでもない・・・、」(上手く言えないわという感じの微笑みで終了)

私「ダコ、メルシー」(うん分かった、ありがとう)

なんか、ルテ(le thé、お茶)とヤパ(ya pas、じゃない)の間が空いたのが印象的でした。スープでもなく飲み物のお茶でもない。このときはフランス語で会話していましたから、フランス語で説明するにはルマザーバに該当する食品がなく、回答に困ったという印象でした。

なんか、お茶漬けだな

今になってそう思うよ!

米を食べる国にはね、「昨日炊いておひつに残った米」みたいなパサつく米を食べる手段があるものなんだ。日本ならお茶漬けがそうだよね。

もし日本に、お茶にもせずスープにもしないが「お茶漬け専用の緑の植物」があって、お茶漬けみたいにごはんにかけものがあるのなら、それがルマザーバに最も近い。ルマザーバのあのちょっと苦味とも思えるような味、そして口の中が清涼になる味が、茶葉との共通点ではあると思う。

ただ日本のお茶漬けは茶葉を食べないので、茶葉はルマザーバの代用にならないか。惜しいな(苦笑)。

肉と野菜のルマザーバ

今どきのルマザーバはお肉も野菜も入ったブイヨンであることが多い。私がマダガスカルで見た料理をもとに、SNSの投稿で「これだよ!」と思う写真をピックアップします。・・・でもね、首都から外れた町に行かないと分からないだろうけど、マダガスカルは国民の大多数が貧しい国なんだよ。だから裕福な人の投稿ではなく、あの国の、基本インフラでさえままならないあの国のことを理解するような写真を、誠意を以てピックアップしたいと思って頑張りました。

◆Instagram #romazava

いいわーこれ♪ ローカル食堂っぽい♪ お肉のブイヨン色が出ていていいね。

エビとか魚が入ったルマザーバだ。こうして肉や魚介類が入ると、ほかにおかずがなくこれ単品で「ぶっかけ飯」として食事になっているのがいいね。

◆X #romazava

うわー素敵なルマザーバ。お肉柔らかそう♪

お肉が一切れだけ入ったルマザーバ。ぐっときた。

「ルマザーバはマダガスカル人気の肉と野菜の料理ですが、貧困家庭では現在でも野菜しか入れられません」(Romazava is a popular dish from Madagascar made out of meat & vegetables. However, many low-income families now only have access to the edible leaves in this dish.)との文言にぐっときた。このような、お肉がちょっとでも入ったルマザーバは、大勢の国民にとってごちそうなのだ。この精神を忘れずに私もルマザーバを作りたい。

とはいえ、もうちょっとお肉を入れて、こういう感じで作ってみようかな。

とうもろこしが入っているね。野菜を豊かに使ってもいいね。

だんだん見えてきたことがある。

それは、肉が入ったルマザーバはほかにおかずがなくそれ単品でぶっかけ飯にしていること。

そして、下の写真のように他に肉料理があるならルマザーバは肉なしだ。

肉料理や魚料理があるならルマザーバは野菜のみでいいんだ。こういう写真はほかにもたくさんある。

でもやはり、

こういうルマザーバが落ち着くな。庶民の大勢のルマザーバ。

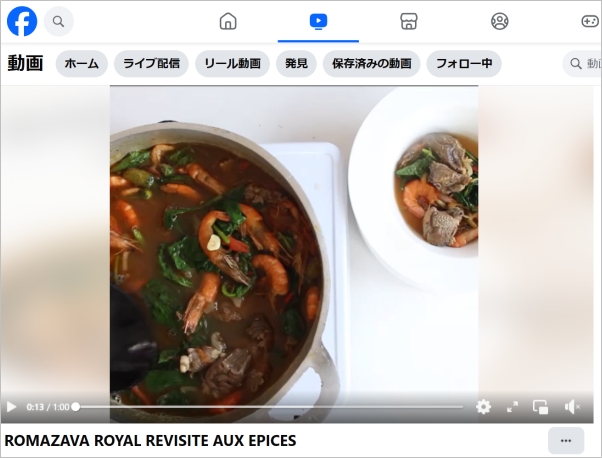

豪華なルマザーバ「ルマザーバロワイヤル」

タイトル和訳は「食品」。

「野菜のブイヨンであるルマザーバをお肉入りで一皿料理として作ったもの、これすなわち「ルマザーバロワイヤル」」(Bouillon de légume romazava comme plat unique avec de la viande (romazava royal))

マダガスカルの前身はメリナ王国。数世紀にわたる長い王朝だ。そう、王宮のルマザーバは海鮮が入って豪華だった。

◆ROMAZAVA ROYAL REVISITE AUX EPICES(≫こちら)

すごい!エビ盛りじゃん!

ルマザーバロワイヤル。訳して王宮のルマザーバまたは王様のルマザーバ。肉もごろごろだし海鮮も入る。このほかにも多数の画像を見て、大体どの写真を見てもルマザーバロイヤルは海鮮入りが目立った。まあメリナの王宮だもんな。中央高地にあって海から遠い場所にあった。だからこそ王様に献上するのは海産物だったのだろう。

◆Romazava :Bouillon de brèdes mafana(≫こちら)

タイトルは「ルマザーバ:マファナという葉野菜のブイヨン」。

ルマザーバはハニムピトゥルハという7つの宮廷料理の1つです。(il fait partie des Hanimpitoloha. Les 7 plats royaux. )

豪華ルマザーバである「ルマザーバロワイヤル」は「宮廷7料理」に含まれるものであることが分かりました。

◆Hanim-pitoloha Madagascar(≫こちら)

マダガスカル宮廷料理の「宮廷7料理」、その名も「ハニムピトゥルハ」。ごはんとは別に7つの料理があります。素晴らしい豪華セットですね!! 上の写真では右から2番目手前がルマザーバロワイヤル(王様のルマザーバ)です。

すごいですね。マダガスカルの食文化の歴史の中で、本来「野菜を煮た塩味すらもつかないようなクリアスープ」だったルマザーバが、「もはや汁が濃厚であまりなくて肉や海鮮がごろごろ入るシチュー」にまでなったのですから!

* * *

ルマザーバの検証は、ひとまず以上です。長くなりましたがちゃんと知りたかったからちゃんと調べてちゃんと書きました。

今回の検証は、とても楽しかったです。それではまとめます。

まとめと今後の方針

かつてマダガスカルを巡る22日間の壮大な旅をしました。あちこちで見る「普通のマダガスカルの風景」は、低所得層の庶民が明るく暮らすこと。インフラも足りず、公共交通機関も寡少です。私はそれこそボロボロになって旅を続けました。世界各国の旅でしんどさナンバーワンの座を争う国でした。

貧国というのは単に貧しい国というだけでなくて格差が大きな国でほとんど大多数が貧困という図式。マダガスカルは元フランス領で今もフランスへの経済やインフラ依存があってフランスからの駐在者も大勢いて、そこそこの人口規模の町にいけばなかなかのレベルのレストランやビストロもあるんだけど、私は大多数の低所得層をマダガスカルの庶民の姿として、それを自分が作るルマザーバにも写し込みたいんです。行って、そこで空気吸って、見て、感じて、生の声を聞いた者としては、みんなのルマザーバは国民大多数の庶民的なルマザーバが最重要だなと。

だって・・・

水道がないから川へ水を汲みに行く人々…

屋外で調理する人、多いんだよ…

あのね、首都アンタナナリブで外食してもローカルなマダガスカル料理屋がないんですよ。絶対ないとは言わないしゼロとは言い張らないし、市場の中の食堂エリアならローカルフードが食べられますし、お洒落化したマダガスカル料理は食べられます。ただ街中は中華とフレンチがとにかく多くて、最近ではコリアンも多くて。あと首都は広いから旅行者の行動範囲では「自分が求めるローカルフード」すなわち田舎でも食べられているような庶民の素朴な料理の店が探せない(だから市場に行くことになる)。

マダガスカルに行って本当のマダガスカル料理を食べたい人は、質素で素朴でも温かみがあるような地方の安飯屋に行きたいですよね! そういう地べたを歩いた経験者として私が選んだルマザーバはこれです!!

いいでしょ~♪ このローカル食堂の雰囲気♪

そして自宅で作るならこれです!!

マダガスカルと同じ青菜はなかなか手に入らないから、ほうれんそうかフダンソウを使うとしても、この青菜の感じやお肉の柔らかそうな感じが、とても良いです。野菜の見た目は空心菜の細い部分にも似ていますね。

でも、

あの日旅して自分自身が出会ったルマザーバを、何度も何度もどこに行っても同じような料理に出会った質素極まるルマザーバを、ルマザーバの原点としたい。

---ルマザーバの歴史から見ても、原点のルマザーバとして、この料理は大切にしたい。

ルマザーバは、誰もが知っているように「透明なスープ」が原義でもあるのだから、しょっぱなから肉入りトマト煮シチューを出してはいけない。

もう一度書こう。

「ルマザーバはマダガスカル人気の肉と野菜の料理ですが、貧困家庭では現在でも野菜しか入れられません」

「マダガスカル人にとって、ルマザーバは肉が入っていません。」

この精神を忘れず、マダガスカルの風土と文化に敬意をこめ、原点を見失わずに、私もルマザーバを作っていこうと思う。